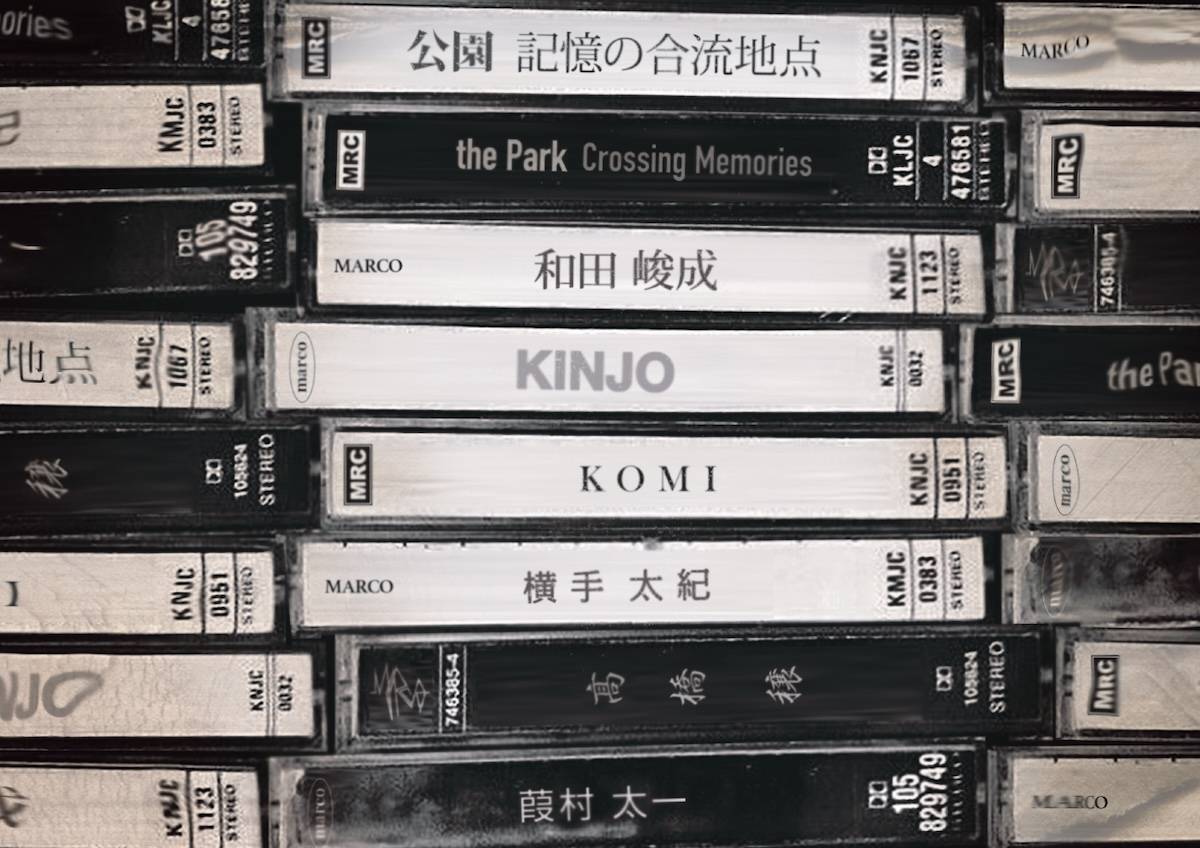

記憶の合流地点

横⼿太紀 / KINJO / KOMI / 和⽥峻成 / 葭村太⼀ / 髙橋穣

- 2023年05月19日 - 2023年06月25日

―遊びと記憶―

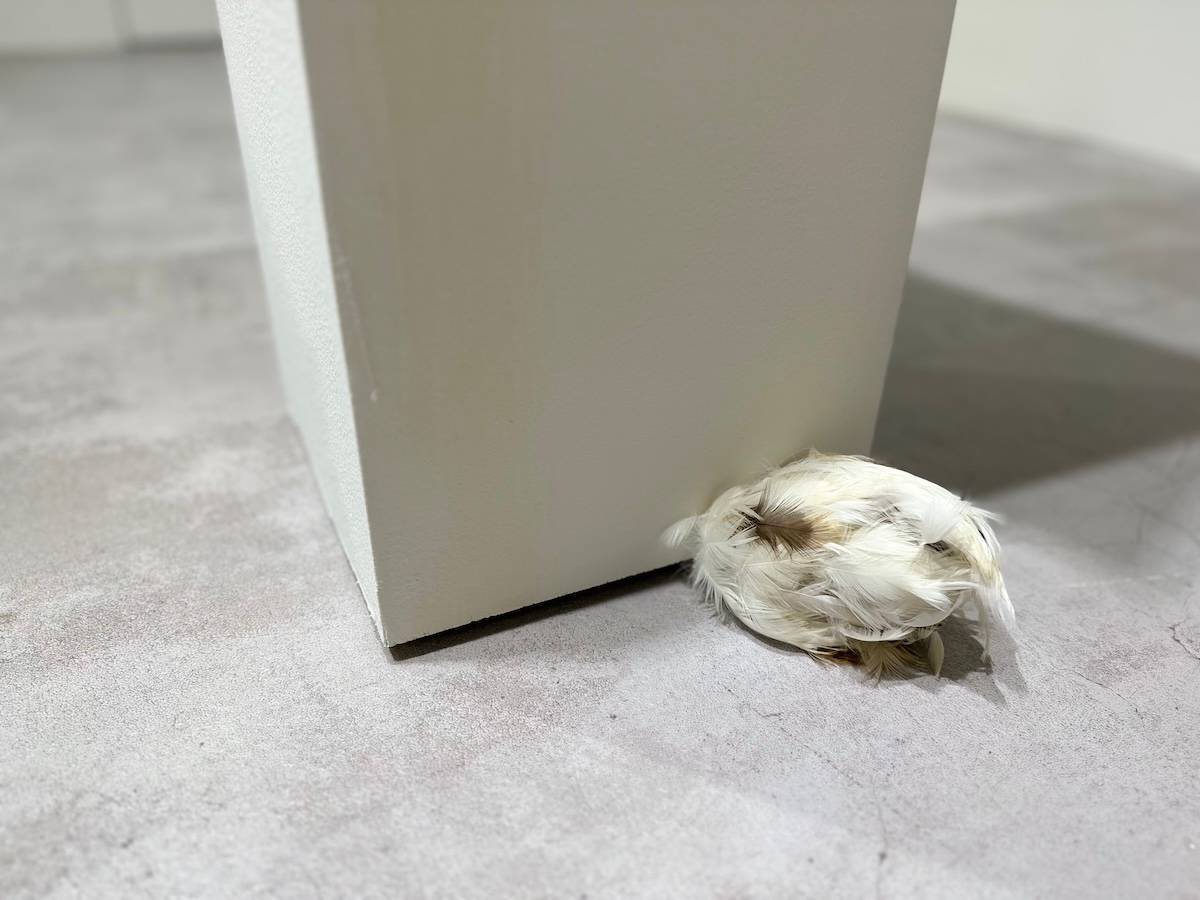

友達と遊んだ記憶というのは、時に強く尊いもので、時に淡く儚いものである。そんな記憶によって⾊味がかった⽯ころは、ずっと⼤切にしたい宝物だったりする。友達と公園の砂場で⽬的もなくお城を作って、ダムを作って⽔を流したあの時間は、わけもなく楽しくて爽快な時間だった。そんな時に⾒つけたお気に⼊りの⽯ころは、今でも捨てずに⼤事に持っている。

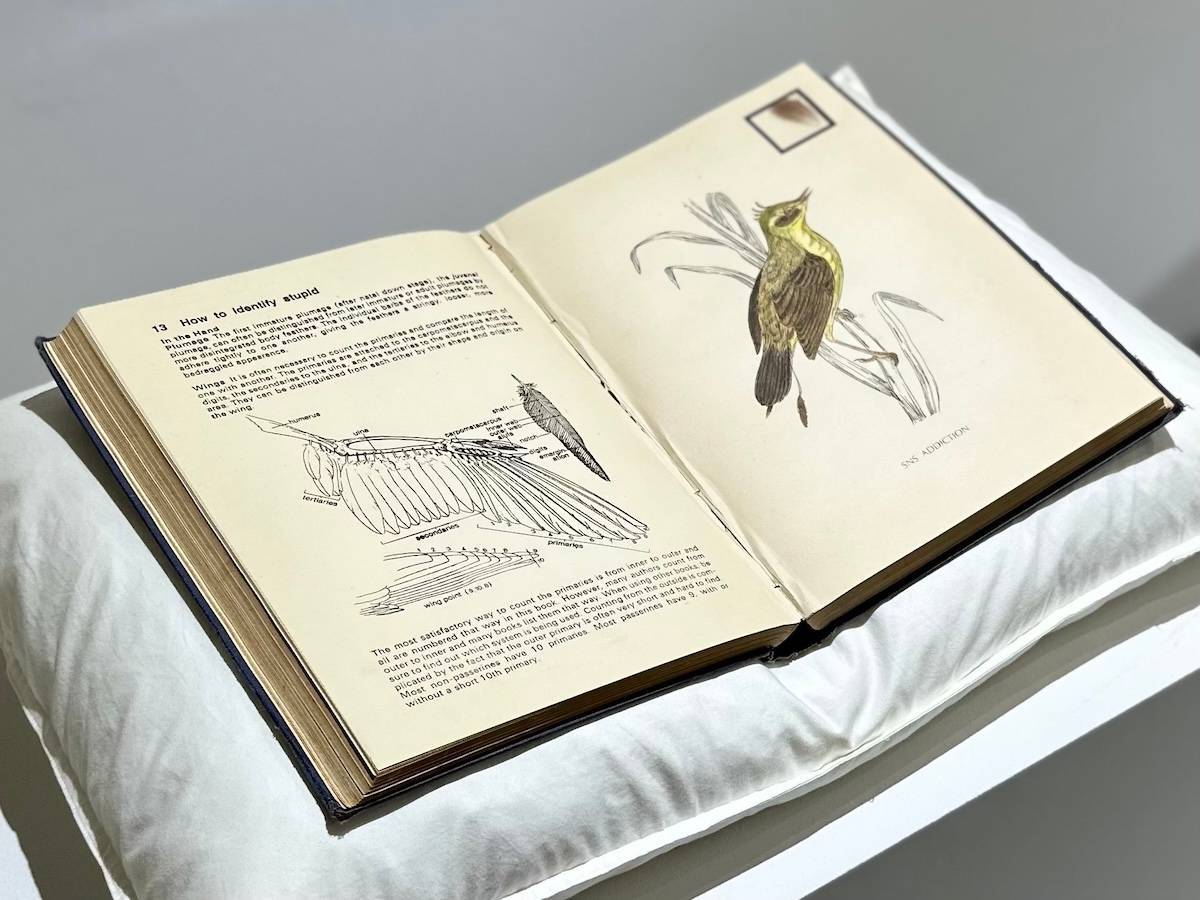

今回の展覧会ʻ公園-記憶の合流地点ʼでは、6名の作家たちの記憶と鑑賞者たちが合流することで⽣まれる新たな記憶が織り込まれたʻ⽯ころʼを通じて、現代における時間と経験によって⽣みだされる価値の在り処(ありか)を模索したい。

―ある⽇、1 ⼈の⼦が公園の砂場で何かを集中して作っている場⾯に出くわした。そんな彼を観察していたら急に別の⼦が作っている⼦に向かって近づいていった。すると、砂場で何かを作っていた⼦はその⼦に気づいて、顔をあげて互いに顔をグッと⾒合わせて、アイコンタクトひとつ交わして、すぐに⼀緒に元々作りかけの砂の何かの続きを作り出した。

こんな場⾯に遭遇した⾃分は、⾃分も幼い頃、公園で出会ったどこの誰だか知らない⼦達と、⼀緒に砂場で遊んだり、他校の⼦とドッジボールもしたし、けいどろをしたりしたことを思い出した。公園という場所には、そういう記憶を呼び覚ます⼒があったし、いつかどこかの当時の記憶が、今の⾃分の中で呼び出されることで、新たな発⾒があったりする。ともだちに誘われて砂場の公園で⼀緒に夢中で砂のお城を作ったあの時間に時給なんて発想はなかった。 ただ楽しいからお給料がなくても時間を忘れて必死にかっこいい綺麗なお城を作ろうとした。

⼦供の⽅が記憶⼒がいいと⾔われている。それはなぜか。フランスの哲学者であるアンリベルクソンによれば、⼈間は歳をとるにつれていろんな知識や情報が⾝についてしまうが故に、⾃分が⽣き残るために必要なことかどうかを瞬時に判別した後に、不要であればそもそも記憶の引き出しに⼊れずに忘れてしまうそうだ。つまり、いわゆる世間でいう損得勘定という感覚は、⽣存本能的に元来備わっている機能なのである。

現代ではこの損得勘定というやつは往々にして経済的指標で⽰されることが多い。⾔わずもがな、我々は、資本主義という制度のもとで⻑らく⽣きてきているし、その制度に従って、ご飯を⾷べるし、⾷べるためには、お⾦がかかる。

資本主義はエンジンとなって、社会を⽂明化し、発展させることに⼤きく貢献した。だが、現代においてその発展の裏で蓄積されてきた問題が、今僕らの世代で⽬の前に現れた。

その⼀つとして、価値ってなんだろうか、そんなことが頭をよぎる。今回は、こんな疑問からスタートした価値についての実験的な思考を実践する場として、展覧会が機能することを期待している。つまり、⼆つの価値、⼤別すれば、経済的価値と経済的価値に依存しない価値を提⽰する中で、価値とは何か?という問いを皆さんに発してみたい。具体的には、経済的価値を提⽰するというのは、通常のコマーシャルギャラリーで⾏われるような作家たちによる作品を販

売して売上を作ることである。⼀⽅で、経済に依存しない価値というのは、作家と鑑賞者の共同作業の中で⽣まれた記憶によって形成された価値を提案することである。

それはつまり、思い⼊れのあるʻ⽯ころʼであり、他⼈にとってはゴミかもしれないが私にとっての宝物ではないかと思っている。

そんな宝探しを通じてあなたにとっての価値を再び考える機会となれば幸いに思う。